令和の昨今、日本のあっちこっちで「事件だ!事件だ!」。奇妙なこと、不思議なこと、バカバカしいこと、いってい、何が起こってんだい? そんな「事件」に野次馬的に首を突っ込み、都々逸風にまとめ、その背景を探ってみる「野次馬的都々逸もどき」。自分のfacebook 「新津Masato」にすでに掲載済のものを編集してご紹介します。

【contents】

63 トロもむかしはゲテモノだった 1貫頼めば1個だけ?

♬ハァ、こりゃおかしい、こりゃおかしい。

63-1. 寿司1貫(カン)2個の由来自説

「握り」寿司を数えるときの数助詞は貫である。しかし、1貫というときに、寿司1個をいうのか、2個のことなのか、現在では定説はない。

筆者は60年以上も寿司を愛し、1日3食毎日寿司でもいい口だ。何人かの馴染の板さんとはカウンター席で、寿司談義を重ねてきたものである。もちろん、当方の知識は読書から(インターネットは無かったから)、向こうは修行体験からだ。

筆者は刺身包丁や出刃包丁を自宅で使いこなしている。マグロのサクを買ってきては、自分で切って刺身にしたり、酢飯を作り、自分で握ったりしている【写真】。その筆者には、握り寿司の1貫は2個というのが自然な考え方のように思える。

マグロをサクで買い、自分で刺身包丁で切り分け握った寿司。酢飯も自分で作る。

刺身も、当然、サクで買ってきたマグロを下す。スーパーで売っている刺身は、店側で切ってから自分が食べるまでに時間があり、刺身の表面部分が酸化して雑味が混じる。

寿司は江戸時代から、日本人の庶民食であった。しかし、今のように鮮魚中心ではなく、担ぎ屋台で冷蔵の仕組みがないので調理済みの玉子や干ぴょう、煮タコ、酢〆め魚や焼き魚などを酢飯とともに供していたようだ。

鮪のトロなんちゅうのはゲテモノで誰も食べなかった。戦後に普及したものだ。

寿司の1個の大きさも今の2、3倍はあったそうだ。その様がおカネ1貫の重さ(約4kg)にも見えたので(大袈裟)、その1個を1貫と言ったといわれる。

日本の大部分の数助詞(*)は中国由来のものだが、貫は日本で発生した。

(*) ウサギ⇒1羽(わ)、2羽、イカ⇒1杯、2杯、タンス⇒1棹(さお)、2棹。

しかし、その大きさでは食べにくいので、華屋与兵衛という職人が二つに切って客に供した。それで、握り寿司1貫とは、2個となったと伝えられる。いろいろな説に接したが、これが一番まっとうに思える。

私がむかし親しかった板さんも、1貫は2個だと親方から教えられたと言っていた。

63-2. ウェブ記事の迷説

これに関しウェブ上で多説が流れている。しかし、それらの記事の記者は、文体の印象からして、どうも、平成か令和の生まれのような若い人のようだ。筆者は長年、雑誌記事や報道資料を書いてきたので(A4で4,000枚以上、翻訳でも4,000枚以上)それがわかる。

しかも、彼らは一つの元ネタをいじりまわしている気配が濃厚だ。だから貫という数助詞は最近流行りだしたなどという迷説まで幅を利かせている。

それにしても昨今、寿司屋の板さんと話しても、こんなことを勉強している人はいない。

ましてや、回転すし店の客の前に姿を現さない板前(とは言えまい。機械を使っての握り係くらい)やネクタイを締めて握り場に立っている板前もどきはどうも胡散臭い。

と筆者がいくら正論?を語っても、「1貫は1個」という概念は蔓延しつつある。

62 ちょっと待ったぁ!行司の衣装に自治体の県紋章

♬ハァ、そんなの有りかい?そんなの有りかい?

(都々逸に纏まらんけど、(笑)。

大相撲のファンで、毎場所欠かさずTV観戦をしている。

今場所、ふと気付いたのだが、立行司(横綱格)の第43代式守伊之助が写真の模様の衣装を着ている。生まれも育ちも神奈川県の筆者は、これは神奈川県のロゴ*(県紋章)であることがすぐわかった。

(*) 「ロゴ」とは、企業や団体の、関係する文字をデザインした「ロゴタイプ」あるいは関連する図形をデザインした「シンボルマーク」のいずれか、あるいはその二つを組み合わせたものを指す。

行司の衣装のマークは神奈川県の紋章だ。県や企業のシンボルをこのようにベタのデザインに使うことには慎重な場合が多い。

調べてみると、同行司は神奈川県の出身で、同県出身の立行司は初めてなので、立行司に昇進した2025年1月場所から、後援会から贈られたこの衣装を着用しているとのこと。

ま、ここまでは、普通の相撲ファンには、

「ああ、そうかい」の話だ。

62-1. PR専門家の見解

しかし、PR(pubulic relations)の専門家としては、これを以下の理由で安易に看過できない。

1)県章をこのように使うことに、神奈川県の了解を得ているのか(得ていると思われるが)。

2)県章のこのような使い方は、「県章の使い方マニュアル」のような決め事に合致しているのか。

PRの仕事の一環として、企業や団体(地方自治体を含む)のロゴ管理(使い方)がある。

筆者は現役時代、いくつかの外資系企業のロゴ管理に関わった。外資系企業は自社のロゴには大変な自尊心をもっており、例えば、今回の神奈川県のロゴのように、ロゴをベタベタと並べ「模様として使われること」を避ける企業は多い。

外国企業の「ロゴ使用マニュアル」には、自社のロゴの周りには、少なくともロゴの何倍かのスペースを確保して、「視認性を高める」とか、「気品を高める」といった決まりがあるのだ。

行司の衣装にしても、行司が座った時、県章がケツの下になっても良いのかなどと気になる。

しかし、日本ではそういうことには比較的寛容で、政党なども記者会見の後ろの衝立には、ロゴをベタベタ貼り付けるようなデザインでも平気である【写真】。

ロゴをベタ・デザインで使っても平気な政党もある。

相撲でも、ちょっと調べたら、伊勢市や出雲市も市章を使わせている。

私が自治体の長なら、紋付羽織りのように、格調高い使い方でなければ許可しないな。

この記事の要約はX(Masaato21@masaato_jp)にも掲載しています。

61 ケルン、ベネチア ウィーンにアテネ この都市みんな 英語じゃねえ

♬ハァ、そうなの? どうしてだい? どうしてだい?

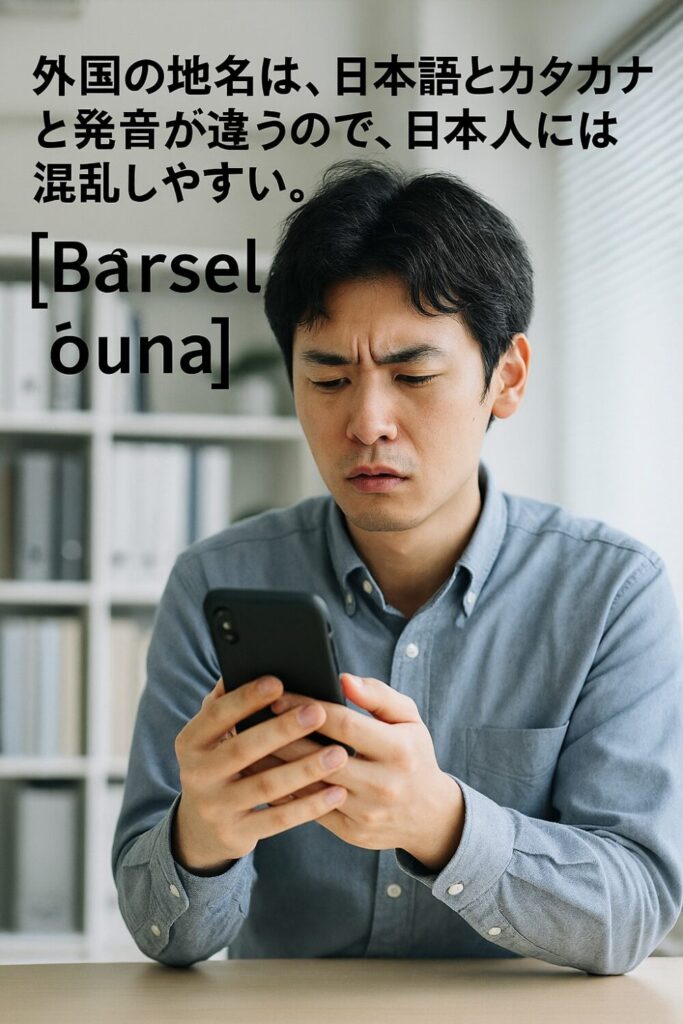

ほんとのところ、上記の都市名を英語でそれっぽく言っても外人さんにはほぼ通じない。それではということで、誤解を恐れず、上記地名を英語発音的カタカナでいうと次のようになる。

日本語発音⇒英語発音(英語スペル)

ケルン⇒コローン(Cologne*)

ベネチア⇒ヴェニス(Venice*)

ウィーン⇒ヴィエナ(Vienna*)

アテネ⇒アセンス(Athens*)

ケルンは英語ではコローンと発音するが、現地へ出張したときには現地ではケルンと発音していた。

画像はAIのCopilot で生成した。

61-1. Ukraina は間違い?ローマ字発音の弊害

ウクライナ支援でステッカーを作っているときに、英語ではUkraina かな?と思ったが、「待てよ」と思ってチェックしたら、

ウクライナ⇒ユークレイン(Ukraine) だった。英語スペルはウクライ「ナ」といえば末尾は「a」と思うじゃん。ところが「e」なんだね。しかも、出だしを「ウ」と発音するのはローマ字式で、英語式には「U」だから「ユー」で始まるんだね。

このほかにもローマ字発音は、英語発音に多大な弊害をもたらしていると思う。

初めてチューリッヒへ行ったときのことだ。「チューリッヒ」と言わないで「ズーリック」というんだよ。スペルは「Zurick」だから、「ズーリック」の発音が正しいと思われるけど、どうして「チューリッヒ」と発音するのか、当時の私には大きな疑問のひとつであった。

61-2. なぜ、日本語のローマ字式発音は正しくないのか

ではなぜこのように日本語で違う発音になってしまっているのか?ChatGPTは次の点を指摘している。

① 英語経由ではなく、他の言語経由で伝わった。

多くの地名は 最初に英語からではなく、ドイツ語、フランス語およびロシア語など別の欧州言語を経由して日本に伝わった。

たとえば「チューリッヒ」は、ドイツ語発音の [ˈtsyːrɪç](ツュリーッヒ) が近い音で、日本語に「チューリッヒ」と入ったものだ。英語では [ˈzjʊərɪk](ズューリック)に近いので違いが出ている。

② 明治・大正時代に外来語が定着したときの影響。

明治期、日本はヨーロッパ文化を積極的に取り入れたため、英語以外の言語を話す外国人との接触が多く、そのときの発音が定着した。一度広まった地名表記は、戦後になって英語式が主流になってもそのまま使われることが多い。

(例):「ウィーン」=ドイツ語 Wien、英語 Vienna*)

③ 日本語の音韻構造に合わせて置き換えられた。

日本語は 子音+母音の音節が基本なので、現地音を完全に再現するのが難しく、近い音に置き換える。

「Ukraine」は英語だと「ユークレイン」に聞こえるが、ロシア語/ウクライナ語での発音(ウクライーナ)に近い音として「ウクライナ」となっている。

④ 表記の一貫性や慣習も重視される。

地名は 地図や教科書、報道などで長年使われた表記が優先されやすく、英語式に変えてしまうと混乱するため、そのまま使い続けられている。

他にもたくさん例はあるが、下記はその代表例;

英語表記 英語発音 日本語表記

Munich* ミューニック ミュンヘン

Florence* フローレンス フィレンツェ

Prague プラーグ プラハ

Moscow* モスコウ モスクワ

(*) 訪問したことのある都市。世界37都市を訪問しています。画像中のBarselにも行きました。

この記事の要約は、Xにも掲載しています。