日本は、古来より神道に基づく生活から派生した、清潔さ、秩序、そして他人への静かな敬意で知られている。日本の観光地もかつては、どこへ行っても静かで、四季の味や景色を味わうことができた。

しかし最近、多くの外国人旅行者や在日外国人によって、オーバーツーリズムや不法滞在などによりこの調和が崩壊しかかっている。私たち日本人はそのような外国人を受け入れたくはない。外国人がこの調和を保つための日本人間の「暗黙のルール」を理解するのは容易ではないとおもわれるが、「郷に入っては郷に従え」のごとく、日本では日本人のようにふるまって欲しい。

本記事では、外国人が日本社会の中でより快適に、そして本当の意味で受け入れられて暮らすための実践的なアドバイスと文化的な洞察を紹介する。

日本で観光を楽しみたい、あるいは生活をしたいと望む外国人は「何をすべきか」だけでなく、「なぜ日本の人々がそのような行動を大切にするのか」を理解することで、より深い人間関係を築き、日本で穏やかで心地よい生活を送ることができるであろう。

移民/難民に関しては当ブログ「移民/難民等外国人、安易な受け入れは国益の逸失、迷惑行為、犯罪、医療制度の悪用」を参照されたい。

本稿はまもなく英訳して外国人に訴求する目的で執筆したので、日本人には「いわずもがな」的な書き方の部分もあります。

【contents】

1. 清潔で静かな国・日本

1-1. まじめな日本人

富士山と茶畑が織りなす絶景(静岡県大渕笹場)出典;JR東海ツアーズ

日本は、春、夏、秋および冬という4つのはっきりした季節があり、春にはきれいな花々や色鮮やかな新緑に恵まれ、秋には紅葉を味わえる。いつも心と目を楽しませてくれる。

はっきりした四季のおかげで、野菜や海産物もその季節でなければ食べられないものを、これまた日本でなければ醸造が難しく、世界的に誇れる日本酒とともに味わえるのはまさに至宝と言える。

日本の料理は、単に美味しいだけではなく、どのような料理にも盛り合わせに工夫が凝らされており、初めてこれらに対面したガイジンさん(外国人観光客)は、「これは芸術だ」といって箸をつけるのを躊躇う。

街や村は、どこもみな清潔で、道路にはゴミひとつ落ちていない。諸外国によくあるように、壁面への落書きなどは見つけるのが極めて難しい。住宅の内外は、単なる実用で設計されているのではなく、日本の手工芸品の細工がほどこされ、照明も単に明るいだけではなく、明暗陰翳の要を上手に使い分け、どの部屋に座っても心和む感じがする。

人々はお互いに相手を尊敬することを第一とし、「和」こそがその社会の繁栄の基盤だと心得ている。日本ではまず、自己主張をする欧米人とは違い、相手の気持ちや考え方を尊重しながら物事は決まっていくのだ。

1-2. 人と人の和

日本には西欧のようにはっきりとした宗教はない。太古の昔より神道というものがあって、これは日本人の生活の基本的精神ともいえるものである。

京都・三千院 出典:JR東海ツアーズ

6世紀半ばには三大宗教のひとつ仏教が伝来した。西欧ではこのような場合、ひとつの宗教がそれ以外の宗教を排斥する「宗教戦争」が起こるがのが普通だが、日本ではその時から今日まで、神道と仏教という二つの宗教が同時に存在し続けている。

これは日本人の精神的許容の大きさである。日本文化には古くから「和をもって貴しとなす」(聖徳太子の十七条憲法)という理念があり、異質なものを調和させる志向があるからだ。

日本国民は上記のように、隣人との和と約束を尊び、諍いを好まない。また、諸外国のように制度化した奴隷制度の歴史もなく、日本人は人には人として処遇する高貴な品格を備えている。

いっぽう、厳格なプライバシー秘匿の考えは希薄で、地方では住宅の玄関の扉には夜でも鍵をかけない。また、和式住宅では部屋ごとに扉に鍵をかける習慣はない。鍵が付いていないのだ。

このように日本人同士では、知らない人でさえ信頼しあって生活してきた。しかし近年に至って、外国人が日本へ居住するようになり、各種犯罪が多発するようになったのは、きわめて嘆かわしい。

日本には、古来からある神道、および6世紀に伝来した仏教という二つの宗教が併存し、日本人はその両方に関わりながら生活をしている。しかし、世界のほかの宗教のように、毎日の礼拝とか、日曜日の教会での礼拝のような習慣はない。必要に応じて、神道の神社、あるいは仏教の寺院へ出向く。

1-3. 相撲は神事

日本人はもちろん、外国人にとっても相撲は大変人気がある。

この相撲は、見かけ上はスポーツだが、その根元は神事である。つまり生活のために五穀豊穣や家族の健康を神に祈る神事の催事なのだ。

相撲は神事である。力士が横綱になった時には、相撲の神様が祀られる野見宿禰の神社(東京都墨田区)へ報告に行く。

したがって試合の前後には、勝っても負けても相手に礼をする。相撲の前に神への礼を尽くすために四股を踏む。また、怪我をしないように、怪我をした時の消毒のために土俵に塩をまく。勝って賞金を受けとる時には、相撲に関わる3人の神様に礼をする。

相撲が終わったときには、最後の試合の勝者に代わって、土俵を清める弓取り式という儀式をする。

これらはすべて、関係者の健康と作物の豊作を祈願するものなのだ。相撲にはこのような深い意味がある。

2. 在住外国人の迷惑行為

そのような穏やかな日本の社会環境の中に、近年、外国人が居住するようになったり、観光で訪れるようになり、日本人が長年にわたり築き上げてきた静かで、清潔、そして他人に思いやりのある社会生活の維持が難しくなってきている。

日本人は、外国人が日本へ住むことには何の異論もないが、日本に従来からある人と人との和を大事にする、平和な社会は壊して欲しくないと思っている。

最近、日本に在住する外国人に関しては以下のような迷惑行為が顕在化してきており、日本人を不快にさせている。

- 難民の不法滞在

- 難民指定申請の乱用による不法延期滞在

- 強制退去の居直り

- スパイ活動

- 不適切な土地取得

- タワマンの投資購入(住んでいない)

- 住民登録していない

- 住民税不支払い

- マンションの民泊化(居住日本人の追い出し)

- 夜中の騒音

- ゴミ出しルール違反

- 解体作業場での騒音、振動、煙

- 健康保険、医療費、高額医療費のただ乗り

- 自動車免許書き換え不正

- 自動車任意保険未加入

- 犯罪の多発

- 性犯罪

- 不法薬物取り扱い違反

- 窃盗(電線、野菜、果物)

- 空き巣

- 暴力加害

- 日本人への威圧的態度

3. 外国人観光客の迷惑行為

また、日本へ短期間滞在する外国人観光客も、日本人の性格や生活をよく理解できていないために、以下のように、日本人に数々の迷惑を及ぼしている。

- 大荷物の携行(バス、電車、観光地、他)

- 大きな話し声

- 集団、乱雑状態での観光地歩き

- ホテル宿の備品(テレビ、絵画、その他の小物)の持ち去り(盗難)

- 不適切なトイレ使用法(ホテル、公共施設)

- 不適切な富士登山(軽装、弾丸、宿予約なし、他)

- ルール違反

- 整列をしない

- 順番を守らない

- 電車やバスの優先席の占拠

- 撮影禁止場所での撮影

- 美術館での迷惑行為(大声、撮影)

- 道路上から富士山等の撮影

- 私有地への無断立ち入りで富士山等の撮影

- 不要スーツケースのホテルなどへの置き捨て

- 不潔(公共施設の使い方)

- 食べ歩き

- 食べゴミのポイ捨て

- 治療費

- 払い渋り

- 旅行保険未加入

- 外国人への医療費3倍の請求

- 以下、中国人のコメント:「合理的。(高額を請求すれば)日本で保険料を払っている人の医療資源が奪われずに済む。そうでないと、中国人が短期滞在で大勢やって来て受診する」

- 「私の父は以前、日本で無保険で入院して、4日間で130万円余りかかった。でもこれは必要だと思う。そうしないと短期滞在で日本に受診しに来る人が増えて、ただでさえ限られている日本の医療資源にさらに負荷がかかる」

3-1. なぜ迷惑か

すでに説明してきたように、日本人は四季のきれいな景観に囲まれた、清潔な環境の中で、人とは静かに交流し、食事も静かに味わい、美味しく楽しいひと時を過ごすのが好きである。

また、そのためには、他の人もそのような状況を楽しめるように、ゴミを捨てたり、大きな声で話したり、笑ったりはしない。これは、日本人はいつも、他の人を尊敬しているからだ。話し声は、自分の前の人に聞こえる声の大きさがあればよく、5m先の人に聞こえる必要はない。

項目2や3でリストした行為は、その周囲にいる日本人に不快な思いをさせたり、危険な目にあわせたりする可能性が極めて大きい。外国人はよく、何をしようと、何を話そうと自分の自由だという。それは日本人も同じ。ただ、日本人が外国人と違うのは、いつも、他の人に迷惑をかけない、危害を及ぼさない、そして不快な思いをさせないということだ。

日本に在住を希望する外国人、および観光で来日する外国人はこの点に十分配慮してほしい。

4. 日本人の性格

日本へ観光に訪れるにせよ、居住するにせよ、以下のような日本人の性格や生活方法、交友関係をあらかじめ予習してくる必要がある。「郷に入っては郷に従え」というではないか。

4-1. 日本人の習慣と生活

4-1-1. 神道が日本人の日常生活に与えている影響

出典:GOOD LUCK TRIP

神道による結婚式。

日本には西欧のようにはっきりとした宗教はないが、太古より神道という生活基盤がある。

これは自然崇拝や祖先崇拝が中心で、山、川、火そして樹木などの自然物に神が宿ると考える。このとらえ方を「八百万の神」がいるという。無数の神々が共存できるため、他宗教を排除しない。信仰内容を強制しないので、仏教やキリスト教と併存しやすい。

神道は日本で自然発生したもので、したがって創始者はいないし、仏教における経典、キリスト教における聖書、それにイスラム教におけるコーランのような聖典はない。よって、明確な教義というものがない。

6世紀半ばには三大宗教のひとつ仏教が日本へ伝来した。西欧ではこのような場合、つまり、ひとつの宗教がそれ以外の宗教を排斥する「宗教戦争」が起こるがのが歴史的に普通だ。しかし日本では、その時から今日まで、二つの宗教、神道と仏教が同時に存在し続けている。これは神道に基づく日本人の精神的許容の大きさである。

このような、他の宗教とはやや違う神道は、日本人の生活に密着しており、日常生活や年中行事、人生儀礼(初詣・七五三・結婚式など)に深く関わっている。

神道は神社に祀られ、仏教は寺院に祀られている。日本全国に神社も寺院も、それぞれ約8万あるが、神社の方がやや多い。日本人は誰でも全国のどの神社へでもお参りして希望を祈願できる。

日本人は、神道か仏教かのどちらかを選んではいない。大部分の日本人は、神道に基づいて生活しているし、仏教により人生の節目節目の行事を行なう。伝統的な家庭では、ひとつの家庭の中に神道を祀る神棚があり、仏教を敬う仏壇がある。

寺院には、自分の一族郎党の先祖が埋葬されている墓があるので、故人の命日などにはその特定の寺院へ墓参する。

しかし、歴史的に著名な人物が眠っている寺院や、歴史的に有名な史実と関係する寺院へは、誰でも参拝でき、自分の希望を祈願することができる。

三大宗教が「正しい教えを信じ、救いを得る」という教義中心・救済志向であるのに対し、神道は「この世の清浄と調和を保つ」という祭祀中心・現世志向の宗教といえる。

日本人が清潔を好み、他人との諍いを嫌うのは、こうした神道の影響によるものであろう。

4-1-2. 仏教が日本人の日常生活に与えている影響;

東大寺盧舎那仏像 出典:wikipedia

多くの日本人は自分たちが宗教に熱心だとは思っていないが、仏教は静かに日本の日常生活に影響を与えている。

まず第一に、仏教は人々の生と死の考え方に影響している。多くの家庭では、毎週日曜日にお寺へは行かないが、夏のお盆の時期にお墓参りをしたり、仏式の法要を行ったりする。これは先祖を敬う気持ちを表している。

第二に、仏教は日本人の多くの習慣や儀式の一部となっている。葬式や法要など不幸なことは主に仏式で行われるが、出産や誕生など幸せなことに関する行事は神道で行われることが多い。

第三に、「無常」などの仏教の考え方は、人々に物事に執着せず、今この瞬間を大切にすることを教えている。仏教の一派である禅はまた、日本人の簡素さ、静けさ、内省を好む心にも影響を与えている。

仏教は日本の芸術や文化にも影響を与えた。茶道、生け花、日本庭園、精進料理などがその例だ。食事を始める前に「いただきます」といったあいさつにも、命あるものへの感謝という仏教的な考えが込められている。

つまり、日本人が意識していなくても、仏教は日本人の生活に深く根づいている。

4-1-3. 禅が日本人の日常生活に与えている影響

座禅 出典:鎌倉・建長寺

禅とは、中国で発展し日本に伝わった仏教の一派で、特に鎌倉時代(1185-1333)以降に広まった。インドの達磨が初祖である。

禅の根本思想は、経典や理論に頼らず、自らの心を直接見つめて悟りに至ることにある。そのため、坐禅という静かに座って心を整える修行が重視される。禅では言葉や論理を超えた「直観的な理解」を重んじ、師と弟子の一対一のやりとり(公案問答)を通して心を開く。

また、日常生活の中での作務(掃除や炊事など)も修行の一部とされ、行為そのものに集中する姿勢が求められる。こうした禅の思想は、茶道、庭園、建築、書画など日本文化の多方面に大きな影響を与え、簡素で静謐な美意識や「無心」の境地を重んじる精神として今も日本人の心の中に受け継がれている。

日本人は「自分は禅を実践している」と意識することは少ないが、日常生活の随所に禅の影響が根付いている。

例えば「 美意識への影響」では簡素さを大切にする。飾りすぎない美しさ(侘び)や自然な不完全さを尊ぶ心(寂び)が茶道、生け花、建築、庭園などに反映している。

日常の所作や生活習慣にも禅の影響を見ることができる。禅寺では掃除を修行と考える。日本では学校の掃除は生徒がするが、そうした掃除や整頓の習慣に禅の影響が見られる。

価値観や心の持ち方にも禅の影響がある。庭園の石、茶室の静謐、蝉や虫の声を「味わう」心は禅の「静けさを尊ぶ心」の感覚に通じる。また、茶道、武道、および書道などの芸道には「一期一会」の精神があり、今この瞬間に集中する心が出ている。日本人は、子どもでも蝉や秋の虫の鳴き声を聞いて、その種類を言い当てることができる。

社会的行動でも禅の影響を見て取れる。日本人には争いを避ける「和の精神」がある。直接的には儒教や仏教全般の影響だが、禅の「心の平安」や「執着を捨てる」教えとも調和している。

要するに、日本人の多くは「禅」を意識していなくても、美意識や作法、価値観、生活習慣の基盤に禅が染み込んでいるといえる。茶道や庭園といった伝統文化はもちろん、掃除や整理整頓、静けさを好む感覚など、ふだんの暮らしに自然に現れている。

4-1-4. 欧米人が驚く、日本人の日常の中の「禅」

訪日した注意深い欧米人は、日本人の次のような行動に軽い驚きを感じるという。

① 掃除・整頓を修行のように行なう。

欧米人は、学校や会社で子どもや社員が自ら掃除をすることに驚く。欧米では掃除は「労働者の仕事」である。禅寺では「掃除は心を清める修行」とされるため、その影響が無意識に日本社会にもある。

② ものを大切に長く使う。

欧米では欠けたものは「壊れた=価値がない」として捨てることが多い。日本人はこれを治して使う。「不完全の中に美を見る」禅の侘び寂びの思想が息づいている。日本人は、壊れた玩具を治して使う。そういう専門の修理所もある。

③ 静けさを楽しむ。

静寂な庭園、茶室、温泉などで「音がないこと」に価値を見いだす姿勢に驚く。欧米文化では「沈黙」は気まずさを生むとされることが多く、すぐにBGMをかけたりする。禅では、静寂こそが心を映すと考えられている。

④ 所作が丁寧で無駄がない。

茶道や料理、駅員や店員の動作の無駄のなさに感銘を受ける。一つひとつの動作に「心を込める」「今に集中する」禅の精神が見える。

⑤ 「今、この瞬間」を味わう。

四季の移ろいや、旬の食材を大切にする習慣に驚く。禅では「過去や未来ではなく、ただ今を生きる」ことを重視するため、いまの季節の景色や風、今の季節に収穫できる農作物や海産物の味を楽しむ。

このように、欧米人から見ると、日本人は「特別な努力をせずに、日常の中で禅を実践している」ように映る。欧米人は瞑想や座禅など、特別な時間を設けて禅を行うが、日本人は普段の暮らしそのものが禅的に感じられる。

4-2. 諍い嫌い

日本人は他人との諍(いさか)いが嫌いだが、これは「和」を重んじる文化的価値観に由来する。

日本の第33代推古天皇(在位:593-628年)に仕えた聖徳太子は、日本で初めての成文憲法(十七条憲法)を制定したが、その第一条に「和をもって貴しとなす」と定められている。

ここに代表されるように、日本では集団内の調和を乱すことは避けるべき行為と考えられてきた。また、島国である日本では共同体のつながりが生活の安定に直結していたため、対立よりも妥協や遠回しの表現を選ぶ傾向が根付いた。

この文化は現代社会でも息づいており、直接的に意見をぶつけ合うよりも、遠回しな表現や暗黙の了解を用い、相手の気持ちを察し、衝突を和らげながら物事を進めることが美徳とされている。

聖徳大使は、1950年1月7日から1965年1月4日まで1000円札に印刷されていた。

4-3. 謙虚な自己主張

日本人が「自己主張が弱い」と言われる背景には、歴史的・文化的・社会的な要因が複合的に関わっている。国際的なビジネスや外交の場、さらには個人関係にまで影響している。主な理由を整理すると次のようになる。

個人的な感想としては、日本人は対人関係や国際会議で要点だけ発言した後、まだたくさんの考えが頭の中に残っているのが普通だ。これに対して外国人は、発言時にマシンガンのように素早く、多くのことを話すので、発言後には頭の中には何も残っていないような気がする。

4-3-1. 文化的背景

和の思想(調和を重んじる)がある。先に説明したように、聖徳太子の憲法第一条の「和を以て貴しとなす」以来、日本社会では「対立を避け、和を乱さないこと」が美徳とされてきている。自己主張よりも周囲との調和が優先されやすい。

儒教的価値観と身分の上下関係がある。「年長者や上位者を敬う」「目立たない方が良い」という意識が強く、個人より集団が重んじられる。そのため、自分の意見を強く押し出すことは「出しゃばり」と受け取られやすい文化がある。企業などの会議でも、年少者は発言しにくい。

4-3-2. 言語的要因

日本語には曖昧表現が多い。日本語には「たぶん」「〜かもしれない」「考えてみます」など、断定を避ける言い回しが多い。これは相手に余地を残し、関係を壊さない工夫だが、国際的には「意見が弱い」と解釈されがちである。

空気を読む文化がある。言葉で強調するよりも、雰囲気で伝える傾向があり、これが外国人から見ると「自己主張が不十分」に見える。日本には「言わずもがな」という習慣があるが、外国人の場合この「言わずもがな」のことを言う。日本人は、自分の妻に「愛している」とは言わない。それは当たり前のことで、言わなくてもわかることなのだ。これを「言わずもがな」という。

4-3-3. 社会的要因

島国での歴史がある。長く外敵の侵入が少なく、内輪の関係性を大事にする文化が育ったため、「対外的に強く主張する」必要が少なかった。

教育と社会のしつけ。日本の学校教育では「協調性」が重視され、ディベートや自己主張の訓練が欧米に比べ少ない。そのためビジネスや外交の場で「自分の意見をはっきり言う」習慣が身についていない人が多い。

4-3-4. 国際ビジネス・外交における影響

交渉で譲歩しやすい。相手を立てるあまり、自己の利益を守る姿勢が弱く映りやすい。

「何を考えているかわからない」と言われる。

日本語にはあいまい表現や沈黙が多いため、その発想で英語を話すと、海外では不信感を持たれることもある。

要するに、日本人が自己主張を控えるのは「弱さ」ではなく、相手との関係を壊さないようにする高度な社会的技術でもある。しかし国際的な舞台では、その価値観が必ずしも理解されず、「自己主張が足りない」と見なされやすい。

4-4. お辞儀

日本人は、立ち話をしている時でも、座って話をしている時でも、お互いに何回も頭を下げる。

これは「お辞儀」という。

日本人はよく挨拶をする。

4-4-1. 敬意と謙虚さの表現

会話をしている最中のお辞儀は「あなたを尊重しています」というサインで、話の節目や相手の発言に対するリアクションとして、自然に頭を下げることで相手に敬意を示している。とくに謝意や感謝、同意を伝えるときに、言葉だけでなく身体でも気持ちを添える。

4-4-2. 安心と信頼の合図

お辞儀は「敵意がない」ことを示す行為でもある。立ち話のようなカジュアルな場面でも、相手との距離を縮めるために、無意識にお辞儀が繰り返される。

4-4-3. 身体に染みついた習慣

日本では幼少期から学校や家庭で「礼」を教え込まれる。幼いころから「人に会ったら会釈しなさい」と教え込まれる。会釈とは軽いお辞儀である。授業の始まりと終わり、挨拶、謝罪、感謝――すべてにお辞儀が伴うため、自然と身体が反応するようになる。電話中やメール送信時にすら頭を下げる人がいるのは、その証だ。

4-4-4. 会話のリズムを整える

お辞儀は、話の区切りや相手の発言に対する「間」を作る役割も果たす。相手の言葉を受け止める、次の話題に移る、感情を整理する――そんなタイミングで軽く頭を下げることで、会話が滑らかになる。

4-5. 「はい、はい」

日本人は、会話をしている時や電話をしている時によく「はい、はい」という。「はい、はい」は、英語の「Yes, Yes」に相当するが、これは相手の話していることに同意しているわけではない。

AI で画像生成をした。

これは英語の「short responses」や「listening reactions」である。専門的には「backchannel」というらしい。

従ってこれは「あなたの言っていることは理解できる」という意味であって、あなたの言っていることに同意できるという意味ではない。「はい、はい」といっていても、あなたの言っていることはわかるが、私はそうは思わない、とか、私はあなたの言うことに反対である、というときもある。

5. 清潔を好む日本人

5-1. 持ち帰るゴミ

「日本では道にゴミが落ちていない。信じられません!」

来日した外国人の目からすると、日本の都市や街、村、道路、そして公共広場や電車、新幹線などが非常に清潔である、きれいだ、という意見をよく聞く。なぜ、そうなのか、とも尋ねられる。

日本人にしてみれば、そのようなことは極めて当たり前なことである。

確かに、私が外国の街を歩いた時のことを振り返ってみると、ゴミがあちこちに散らかっている。日本の道路にはゴミがほとんど落ちていない。

30年ほど前までは、街頭や鉄道の駅、大型商業施設にゴミ箱があった。しかし、その頃、左翼による公共スペースに設置されているゴミ箱の爆破事件が相次いだので、ゴミ箱は撤去された。

その後、外出時にゴミが出ると、私たちはそれを自宅や自分が勤めている会社まで持ち帰り、ゴミ箱へ捨てるようになった。日本人には当たり前のことだ。外国人も日本の街を歩くときには、自分が出したゴミを入れる袋を持ち歩こう。

日本人は「いかに無駄なゴミを出さないか」を幼い頃から学校で教育される。菓子やガム、たばこの包み紙などもホテル、自宅などまで持ち帰り廃棄する。

日本では、住民がボランティア活動として、町内のゴミを拾い集める。出典:埼玉県戸田市

5-2. ウォシュレット

「日本のホテルのトイレは素晴らしい。一般家庭でもそうなのですか?」

洗浄温水便座(通称:ウォッシュレット)が日本で初めて発売されたのは1980年のことだった。最初は、ボタンを押すとお湯が出て洗浄できるだけであった。

今では、日本全国の家庭での普及率は80.3%(2021年)となった。都会の会社事務所やホテル、大型商業施設にはすべて採用されている。便器に近づくと便器の蓋が自動的に上がる機種もある。お湯の温度や強さは加減できる。温風で乾燥もできます。終わると自動的に流され、蓋も自動的に締まります。使用中の音を隠すために小川に流れの音や音楽を、好みによって流すこともできる。臭気を吸い込んで消去する装置も備わっている。

また事後には消臭スプレーを使う。このように日本人はいつも、周りの人や次の人に迷惑が親ばないように配慮する習慣が身についている。ドラッグストアに行けば、トイレ用のたくさんの種類の消臭剤やいろいろな花の香りの芳香剤を売っている。

むかし、このウォッシュレットのテレビCMはこんなふうであった。手の甲に赤い絵の具をつける。これをきれいにするには、乾いたティッシュペーパーで拭くか、それともお湯で洗うか?結果は明らかだ。

5-3. 外国人が見た幕末の日本人

幕末に来日した外国人は日本人は清潔な国民であることを指摘している。 日本人はちょんまげを結っていたサムライ時代から清潔な暮らしをしていた。

- イギリス公使Sir Rutherford Alcock(1859年来日)

一般的に日本人は清潔な国民で、人目を恐れずに度々からだを洗う。身につけているものはわずかで、風通しのよい家に住む。その家は広くて風通しの良い街路に面し、そしてまたその街路には、不快なものや荷物を置くことを許されない。清潔ということにかけては、日本人は他の東洋民族より大いにまさっている。とくに中国人よりは勝っている。

- デンマークの海軍士官Edouard Suenson(1866年来日)

日本人の清潔好きはオランダ人よりはるかにすごい。家屋だけでなく、人物一般についてもいえる。仕事が終わってから公衆浴場に行かないと一日が終わらない。公衆浴場で何時間も湯を浴び、下着を洗っておしゃべりをする。

- ドイツ考古学者 Heinrich Schliemann(1865年来日)

日本人が世界でいちばん清潔な国民であることは異論の余地がない。どんなに貧しい人でも、少なくとも日に一度は、町のいたるところにある公衆浴場に通っている。日本人にとって、外国人の習慣のあるものが、とても不潔だと感じている。それはハンカチではなをかむことだ。日本人はチリ紙を使う。

上記のスエンソンは「西洋人は一日中不潔なハンカチをポケットに入れて持ち歩く。それが(日本人には)どうしてもわからぬというのである」と書いており、このシュリーマンも「日本人は、われわれが同じハンカチーフを何日も持ち歩いているのに、ぞっとしている」と書いている。

- アメリカ総領事のTownsend Harris(1856年来日)

ハリスは静岡県下田の柿崎にアメリカの総領事館を構えた。そこの村民は貧乏でも清潔だと述べている。世界のあらゆる国の貧乏な村に付き物になっている不潔さというものが、少しも見られない。彼らの家屋は必要なだけの清潔さを備えている。

下田・柿崎の玉泉寺に設置された日本で最初の米国領事館。出典:下田市。

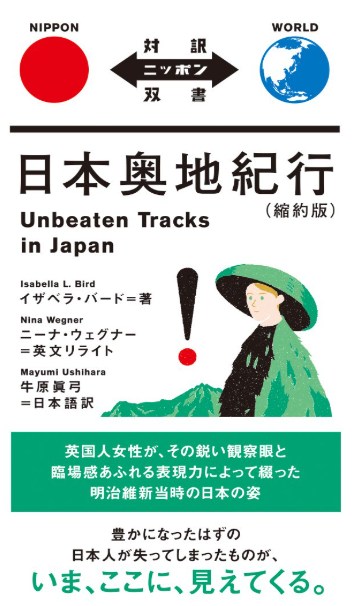

- 旅行家のIsabella Lucy Bird(1878年来日)

日本では料理のやり方も清潔だ、と言っている。貧民階級の衣類や母屋がどんなに汚くても、料理の仕方とその料理を供するやり方は極端に清潔だ。

彼女の著書『Unbeaten Tracks in Japan』(『日本奥地紀行』)は一読の価値ある名著。出典:Amazon.com

イザベラ・L・バード 出典:In The Footsteps Of History

- 戦国時代に訪れた宣教師の観察

日本人は清潔好きだ。建物、道具、衣服、食事、仕事をすべて清潔にし、清潔な場に来訪者を迎えるのが礼儀となっている。日本人にとって、不潔さは絶対に耐えがたいことである。

以上の証言から、清潔好きは、日本人のもって生まれた本能、感性ということがわかる。これは日本人の神道的感覚でもある。

神道で重要なことのひとつは、清らかさということだ。清めると、そこから不思議な力が生まれる…つまり、清潔さに神聖さと力を感じるということで、これが日本人の持っている感性であり感覚であり価値観である。

5-4. ハンカチを持たない外国人

私は外国人を相手の観光ガイドをしていた。

彼らを東京の明治神宮へ何回も案内した。神社の本殿の入り口には、手水舎(chozusha)という、参拝前に手や口を清める建物がある。そこでは、全員が水で手を洗うのだが、彼らは洗った手を拭くハンカチというものを持っていない。99%の彼らがハンカチを持っていなくて、濡れた手は振って水滴を飛ばし、後は髪やパンツで拭く。

女性ですらハンカチを持っていなかった。

日本では幼少のころから、外出時にはハンカチとティッシュペーパーは「必ず」持参するように教育される。成人男性でもハンカチとティッシュペーパーは持っている。女性はハンカチを数枚持ち歩いている人もいる。そういう清潔好きの日本人から見ると、西欧人はなんと野蛮なのだろうと思う。

6. 陰翳の美

日本人は建物などの照明には「やや暗い」光や陰翳を好む。100%の明かりを良しとしない。その背景には、文化や歴史、それに哲学的な要素が複合的に絡んでいる。

悟りの窓 出典:鎌倉市観光協会

6-1. 自然との調和

日本は四季がはっきりしており、日差しや天候の変化も強い。家屋や庭園の設計では、自然光をそのまま取り入れつつ、陰翳で次のように柔らかくすることが好まれる。

– 障子や格子を通すことで、光が直線的にではなく、拡散して部屋に届く。

– 木漏れ日や水面の反射など、自然の陰影を楽しむ感性がある。

– 結果として、「明るすぎず、陰影がある空間」が居心地よく感じられる。

6-2. 美意識としての陰翳

日本の住宅は自然の光を活用している。出典:木の家IMURA。

日本の著名な作家・谷崎潤一郎の著書『陰翳礼讃』にもあるように、日本文化では「陰翳のある美」が好まれる。その理由はーー、

– 陰翳は物に深みや趣を与える。

– 白一色や明るすぎる空間よりも、光と影のコントラストにより心が落ち着き、味わいを感じることができる。

– この感覚は、茶道や能、書道などにも共通する。余白や暗さがあることで、想像力や静寂が生まれる。

6-3. 宗教・哲学的背景

– 仏教文化の影響:寺院の内部は決して明るくなく、暗さの中で静かに瞑想する空間が理想とされる。

– 禅の思想:簡素さや余白を重んじ、控えめな光が精神を落ち着かせる。

6-4. 気候・建築上の理由

– 日本は湿度が高く、直射日光が強い地域も多いため、あえて光を遮り柔らかくすることで快適さを保つことができる。

– 木造建築の特性上、壁や天井の明るさを控えめにすることで、部屋の雰囲気が温かく穏やかになる。

6-5. まとめ

– 日本人が「やや暗い光」を好むのは、単なる好みではなく、

- 自然と調和した生活

- 美意識としての陰影の価値

- 宗教・哲学的な精神性

- 気候・建築上の実用性

これらが絡み合った結果である。明るさ100%の空間より、光と影が織りなす豊かな深みや静けさを重視する文化と言える。

私はたくさんの外国の都市を訪れた。多くの建物の照明は非常に明るく、サングラスが必要なくらいのところもあった。

いっぽう、照明の暗い建物もずいぶん訪れた。しかし、その暗さは単に暗いだけで、暗さに親しみや和みが感じられなかった。また、日本にはよくあるように、照明を使わない自然の光を生かした微かな明かりを生かした空間は、あまり見かけた印象がない。

7. 日本人との共生

イメージ写真。 出典:NOMAD LIFE。

以上、いろいろ述べてきた。私は外国人が日本に住むこと、観光で訪れることに基本的には反対しない。

しかし、そのためには日本人が古来から大事にしてきた清潔な生活環境を維持し、相手を尊敬する心を大事にして欲しい。それができないなら日本へ来てほしくない。日本は外国人に住んでもらったり、観光に来てもらって、おカネを落としていってくれなくてもいい。それほど貧しい国ではない。

「郷に入っては郷に従え」という諺がだいたいの国にはあるではないか。日本人が毎日の生活をどのようにしているかをよく観察し、その通りにやって欲しい。それが外国人が日本で日本人と共生できる唯一の方法である。食生活はともかく、自分たちが自分の国でしてきた生活方法は、いったん忘れて欲しい。

そして、四季の自然の美しさ、新鮮な農産物や海産物の味、伝統的な行事の素晴らしさ、静かで友好的な日本人との交流などを楽しんでいただきたい。(了)