このブログでは私のfacebookの記事の中から、文学を中心とした記事を特集しています。これまでに『味覚極楽』『源氏物語』『万葉集』『人知れず微笑まん』『ガンを叩き出した男 末期ガンからの生還』『伊豆の踊り子』『いよよ華やぐ』『クララとお日さま』『艶やかな群像』『陰翳礼讃』『枕草子』『千と千尋の神隠し』『曽我物語』などを取り上げています。

◆これまでに以下の9本の記事が公開されてます。

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #1

『味覚極楽』『源氏物語』『万葉集』『人知れず微笑まん』

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #2

『ガンを叩き出した男 末期ガンからの生還』『伊豆の踊り子』『早春賦』『春の海』

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #3

『経盛集』『不死鳥』(巨大絵画)『伊豆の踊り子』『夜明け前』

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #4

『シベリア抑留』『蝉丸』『映画・ひまわり』『源氏物語・空蝉』

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #5

『カサブランカ』『ティファニーで朝食を』『枕草子』『あの扉・・・』

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #6

『論語』『千と千尋の神隠し』『曽我物語』『英文日本昔話』

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #7

『いよよ華やぐ』『PRは恋ごころ』『日本人を狂わせた洗脳工作』

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #8

『艶やかな群像』『フォービート・ノスタルジー』『教育勅語』

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #9

『陰翳礼讃』『いよよ華やぐ』『クララとお日さま』『春な忘れそ』

◆好評人気読み物『NEWPORT通信』ぜひお読みください。

【contents】

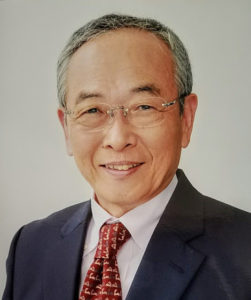

1 なぜ日本は、中国のウルグイ人ジェノサイドに制裁をしない

力作漫画『命がけの証言』清水ともみ作

中国共産党の、新疆ウルグイ自治区におけるウルグイ人への極めて深刻な人権侵害、ジェノサイド(民族大量虐殺)に対して、米、英、加およびEU(独、仏、伊など)は連携して中国に対して制裁措置をとった。

中国共産党の、新疆ウルグイ自治区におけるウルグイ人への極めて深刻な人権侵害、ジェノサイド(民族大量虐殺)に対して、米、英、加およびEU(独、仏、伊など)は連携して中国に対して制裁措置をとった。

先進7か国(G7)で no action は日本だけだ。モリカケやサクラ問題、森叩きにはヒステリックに熱心だった野党も、コト人権や中国関連問題となると何か具合が悪いのか。

この問題は早くから懸念していた。最近は渦中のウルグイ人の真実吐露をもとにした清水ともみ作の力作漫画「命がけの証言」を読み、こんなことがあっていいのか、というような、人と人とも思わない「洗脳教育」、収容所看視による常習強姦等々にただただ驚愕するばかりだった。

告白しているウルグイ人全員がが、この事実をできるだけ広めて欲しいと切実に訴えている。(2021年3月25日記)

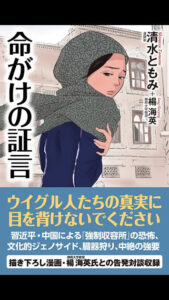

2 英書自著『WASHOKU』発売開始!

日本の良文化を海外に広めていきたいというのは、私の知的活動の大きな柱です。この度、日本の和食の美味しさ、健康志向、盛り付けの綺麗さなどを紹介した英語書籍「WASHOKU」を Amazon.com から、電子書籍として発売の運びとなりました。1冊4.8ドル、502円です。

日本の良文化を海外に広めていきたいというのは、私の知的活動の大きな柱です。この度、日本の和食の美味しさ、健康志向、盛り付けの綺麗さなどを紹介した英語書籍「WASHOKU」を Amazon.com から、電子書籍として発売の運びとなりました。1冊4.8ドル、502円です。

英語書籍は、6月に発売となった「The Best 20 of Japanese casual cuisines」に次いで2冊目です。(2020年11月13日記)

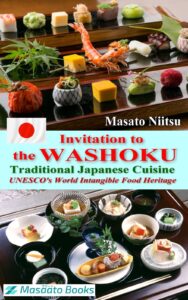

3 自著『レマン湖永久(とわ)に』紙書籍として出版(Amazon.com )

女性編集者と国際ビジネスマンとの「世代差」秘(X悲)恋物語。

女性編集者と国際ビジネスマンとの「世代差」秘(X悲)恋物語。

5月末に電子出版した同名の小説の紙書籍版です。1,980円。

これも、5月に出した電子書籍も、業者に依頼せず、表紙デザイン、本文のe-pub化ほかすべてひとりでしました。(2020年7月5日記)

4 英書自著『The Best 20 of Japanese Casual Dishes』出版

I have published the book above in English today from Amazon.com. US$4.00.

I have published the book above in English today from Amazon.com. US$4.00.

本日、上記電子書籍をAmazon.comから出版しました。私が書いた簡単な英語ですので、ぜひお読みください。482円です。(2020年6月29日記)

5 宮城まり子さんとの思い出 『ガード下の靴みがき』

「伯父さん、みがかせておくれよ、

ホラ、まだこれっぽっちざ

てんでしけてんだ

お父さん、死んじゃった・・・

お母さん、病気なんだ」

第二次大戦敗戦後、父親は戦死、母親も戦災の惨禍で病気や死亡、家族は戦災で離散。そのような環境下で、家もない小学生以下の少年少女が、上野駅や有楽町駅のガード下に「生活」していた。「浮浪児」と呼ばれていた。

彼らは、当然のことながら食費は自分で稼がなくてはならず、この歌のように男児はガード下での靴磨きや露天商の手伝い、カッパライ、女児は花売りなどをして糊口を凌がざるを得なかった。

彼らは、当然のことながら食費は自分で稼がなくてはならず、この歌のように男児はガード下での靴磨きや露天商の手伝い、カッパライ、女児は花売りなどをして糊口を凌がざるを得なかった。

私は終戦の年の生まれで(かろうじて敗戦日前だが)、こうした苦労は知らないが、10年も上の人たちは、このような修羅場をくぐってきている。

この歌は『ガード下の靴みがき』という題名で昭和30年に発売された、言ってみれば昭和の名曲である。私ら世代のだれもが口ずさむことができる。

その歌手が宮城まり子さんで、先日旅立たれた。彼女は歌手をやめて、静岡県の現・御前崎市に肢体不自由児の養護施設「ねむの木学園」を開設(のちに掛川市に移転)、以後、肢体不自由児教育に一身を捧げてきたことは、よく知られている。

その歌手が宮城まり子さんで、先日旅立たれた。彼女は歌手をやめて、静岡県の現・御前崎市に肢体不自由児の養護施設「ねむの木学園」を開設(のちに掛川市に移転)、以後、肢体不自由児教育に一身を捧げてきたことは、よく知られている。

昭和49年ごろ、私は先輩と二人で東京・北青山のボロ・アパートの一室に小さな出版社を立ち上げた。1ヵ月1冊出版を目指して、当時はいろいろな人にあった。

直木三十五氏のご令息(復刻版『斎藤道三殺生伝』【写真】出版、私が編集)、水原茂氏(元巨人軍監督、『自己監督術』出版)、岡本太郎氏、小松左京氏(『日本を沈めた人』出版)、織田幹夫氏(『40歳からのランニング入門』出版)、石井禮次郎氏(坂本スミ子氏の夫『きれいになる入門』出版)・・・。

直木三十五氏のご令息(復刻版『斎藤道三殺生伝』【写真】出版、私が編集)、水原茂氏(元巨人軍監督、『自己監督術』出版)、岡本太郎氏、小松左京氏(『日本を沈めた人』出版)、織田幹夫氏(『40歳からのランニング入門』出版)、石井禮次郎氏(坂本スミ子氏の夫『きれいになる入門』出版)・・・。

これ1年以内の仕事なので、いま思えば二人ともものすごい馬力があったなぁ、と今となっては嘆息ものだ。

そのうちの一人が宮城まり子さん。当然アポなど取れようがない。元新聞記者の先輩と二人で彼女の邸宅へ押しかけた。奇跡的にもお手伝いさんに邸宅内へ案内された。彼女は、公演中のミュージカルの練習中であった。

夜中の12時くらいまでかかる、といわれたが、・・・待った。出版の企画を話すと、すでに一流出版社10社くらいからオファーが来ているとのこと。しかし、「だいたい、私そんなの嫌いなの・・・」とか、軽くいなされてしまった。

しかし、紹介もアポもなく、吹けば飛ぶような零細出版社の二人の若造に、イヤな顔一つせずに会っていただいて、短い間だが笑顔で「頑張んなさいね」とか言われた印象がある。彼女の幼少期のご苦労がそういう彼女を育てたのであろう。合掌。(2020年3月24日記)

6 わが生涯10冊のうちの1冊『逝きし世の面影』「ひとつのほろんだ文明」

読了後、しばらく立ち上がれないほど脳髄に余韻が漂う1冊であった。渡辺京二氏著の同書は、文庫本ながら600頁を超える大作である。このような濃密な書籍により私のような凡人は教養を積んでいくことができる。わが生涯10冊のうちの1冊に挙げることができよう。

読了後、しばらく立ち上がれないほど脳髄に余韻が漂う1冊であった。渡辺京二氏著の同書は、文庫本ながら600頁を超える大作である。このような濃密な書籍により私のような凡人は教養を積んでいくことができる。わが生涯10冊のうちの1冊に挙げることができよう。

同書は、幕末から明治初期にかけて幾多の外国人が来日し、当時の日本人や日本人の風俗習慣、気質、美しい風景、食べ物、礼節、子供、信仰と祭り、裸体と性等々を驚きや感心をもって書き残した膨大な観察記をもとに、「ひとつのほろんだ文明」を解説している。

参考文献として英語文献17、外国人著書の翻訳文献128、そして日本語の関連書籍21がリストされている。学生時代、幕末の海外との交流を研究した折に、初代駐日英国公使オールコックの著作に触れたが、彼の別視点からの日本観察の記録が20か所以上も参照されているのは、興味深かった。

外国人や本著者によって紹介されている「文明」は、残念なことに確かにもう消滅してしまった。日本が近代化によって温故知新の知新だけを追い、温故の部分が消えてしまったという。その文明は、世界四大文明に五つ目の文明として加えても良いとも思われる貴重なものと思われる。

巻末の解説の中に「インテリの日本嫌いに愛想をつかしたらしい石原慎太郎氏が本書を高く評価する」というくだりを見てなるほどと思った。

しかし、読書中も読後も、その過去の文明は自分の心の中では死に絶えていないと思われ、かすかに囁き続けるものがあり、それは懐かしかった。英語ガイドという仕事をしている以上、このような日本人の心象のルーツともいうべき過去の状況は、心得ておいていい。

同書は、facebook上での知人(出身高校が同じ)である根田知子さんに紹介された。根田さん、ありがとう。(2020年2月18日記)

7 『世界に誇る日本美術史』上野憲示著

通訳案内士という職業柄からばかりではないが、この種の本が目に付けば手が出る。

通訳案内士という職業柄からばかりではないが、この種の本が目に付けば手が出る。

普通、美術史というか古代から現代に至る美術は、日本の政治史の流れの中で、コラム的に単発で紹介されることが多い。

私は、その単発知識の積み上げの中でしか美術をとらえてこなかったので、今回、同書のように美術史という1本の筋で古代から今日まで日本の美術を改めて見てくると、政治史と併行して日本の美術の様々な様相をとらえることができた。

美術史という学問分野があることは知ってはいたが、今回、その知識の森林の中を、著者・上野憲示氏に引き回されたのは新しい陶酔だった。

日本の土器、青銅器、壁画、仏像彫刻、建築、工芸、日本画、洋画等々が、日本の美術の多様性を構成し、それは世界のどの国にもない完成度を備えていることに改めて感激もした。

写真もたくさん掲載されているが、いずれも小さくて墨(黒)1色刷りなのは残念なことだった。全部とはいかなかったが、これはと思うものはインターネットでカラーや細部を確認しながら読んだ。後日、全写真をインターネットでカラーで確認したい。(2020年1月15日記)

8 『反日種族主義』(李栄薫編著)、韓国に良識の芽生えか

Korea watcherとして、かねてより韓国には知的な人間はいないのか、と思っていた。大統領を筆頭に韓国人のやることなすことすべてと言っていいほど感情的で嘘だらけ。誰ひとり知の部分で発言する人に今まで出会ったことがない。精神文化が成長しない国という印象だ。

Korea watcherとして、かねてより韓国には知的な人間はいないのか、と思っていた。大統領を筆頭に韓国人のやることなすことすべてと言っていいほど感情的で嘘だらけ。誰ひとり知の部分で発言する人に今まで出会ったことがない。精神文化が成長しない国という印象だ。

インターネットがこれだけ発達しているので、自分がどのような歴史教育、反日教育を受けてこようが、自分の現存在、過去の教育を客観的に検証できる機会はどこにもあるはずだ。刷り込まれた教育から脱却できないのは朝鮮種族だけの悲しさではないが。

この度、『反日種族主義』(李栄薫編著)を読了して、韓国にもこれほどまともな知性があることを知ってとりあえず安堵した。目下の日韓関係で最大の問題である慰安婦問題、徴用工問題、それらの強制性の問題を中心に、学者の立場からいろいろなテーマにつき、ことごこくデータをあげ、韓国の「嘘」をあぶり出した。

著者の韓国人自らがプロローグで「嘘をつく国民」「嘘をつく政治」「嘘つきの学問」そして「嘘の裁判」を語り、読者としては先制パンチを受ける形になるが、それは追々本文で解き明かされていき、納得するところとなる。編著者は、それらを「世界的に恥ずかしい」と何回も言っている。

私は編著者の李栄薫をはじめ、他5人の寄稿者の理性と勇気を高く評価する。

読了して、やはり韓国は一流国にはなれないと思った。人間なら輸血して血液型が変わるほどの一国大改造をしない限り、韓国のメディアを含む精神文化の低迷、学問における科学性、論理性のなさは向上できまいと思われた。カネが舞ったといわれる金大中の平和賞以外、ノーベル賞ゼロもずっとそのままであろう。(2019年12月5日記)