このブログでは私のfacebookの記事の中から、文学を中心とした記事を特集しています。これまでに『味覚極楽』『源氏物語』『万葉集』『人知れず微笑まん』『ガンを叩き出した男 末期ガンからの生還』『伊豆の踊り子』『早春賦』『春の海』『カサブランカ』『ティファニーで朝食を』『枕草子』などを取り上げています。

◆これまでに以下の5本の記事が公開されてます。

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #1

『味覚極楽』『源氏物語』『万葉集』『人知れず微笑まん』

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #2

『ガンを叩き出した男 末期ガンからの生還』『伊豆の踊り子』『早春賦』『春の海』

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #3

『経盛集』『不死鳥』(巨大絵画)『伊豆の踊り子』『夜明け前』

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #4

『シベリア抑留』『蝉丸』『映画・ひまわり』『源氏物語・空蝉』

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #5

『カサブランカ』『ティファニーで朝食を』『枕草子』『あの扉・・・』

◆好評人気読み物『NEWPORT通信』ぜひお読みください。

【contents】

1 ガン克服、日本最古の温泉でのんびり、「千と千尋の神隠し」のモデル宿

諸病の根源は血流の悪化と考える。ガンもその例に漏れない。退院後7ヵ月になるが、これまでせっせせっせと散歩してきた。これにより血流を促進し老廃物を排出するのだ。また、瘦せ細った身体に筋肉を補充していく目的もある。すでに500kmを超え、東海道五十三次の宿場行程を歩き切ったことになる。

1)四万温泉の積善館本館

その疲れた(とは思っていないが)脚を癒しに群馬・四万温泉の積善館本館を訪れた。同館は元禄4年(1691年)に開業した温泉宿。日本最古の木造建築物である。

その疲れた(とは思っていないが)脚を癒しに群馬・四万温泉の積善館本館を訪れた。同館は元禄4年(1691年)に開業した温泉宿。日本最古の木造建築物である。

本館前の川にかかる朱塗りの橋や館内のトンネルはアニメ『千と千尋の神隠し*』のワンシーンのイメージの元となったそうだ。

*『千と千尋の神隠し』は、2001年に公開された日本の長編アニメーション映画。原作・脚本・監督は宮崎駿。2001(平成13)年7月20日に日本公開。興行収入は316億8,000万円で、『タイタニック』を抜いて、日本歴代興行収入第1位を達成し、第52回ベルリン国際映画祭では『ブラディ・サンデー』と同時に金熊賞を受賞した。日本の作品では、1963(昭和39)年に『武士道残酷物語』(今井正監督)が受賞している(出典:Wikipedia)

泉質はナトリウム・カルシウム-塩化物硫酸塩泉であり、古くから「日本三大胃腸病の名湯」とも呼ばれてきたそうだ。

館内の温泉浴場は、昭和5(1930)年建造のままの「元禄の湯」ほか3か所あり、それぞれの趣が楽しめた。1泊2日ではせわしいので、2泊3日の旅程とした。

2)赤谷湖、奥四万湖、四万の甌穴群

そのお蔭で、中日(なかび)は赤谷湖(あかやこ)や、奥四万湖(おくしまこ)、その下流にある四万の甌穴(おうけつ)群などをドライブして楽しんだ。

奥四万湖の表面は引き込まれるようなコバルトブルーに見えるので人気の観光スポットだ。場所や時間によってその色は様々に変化する。コバルトブルーに見えるのは、資料によれば、ダムに注ぐ四万川に湯の泉が混入して、アロフェンなどの懸濁微粒子を含むことにより、青の光が散乱・反射するためだ。

四万の甌穴群の甌穴とは、川の流れが渦巻き状になることより石や砂が同じところを何万年も循環し、川底の岩盤と接触して侵食されてできた丸い穴で、大きなものになると直径45cm~2.9mにもなり、大小あわせると8個の甌穴がある。

3)中之条ガーデンズ、里山のサクラ、スイセン、ハナモモ

初日、宿へ到着する前には、中之条ガーデンズを訪れた。ここはハナモモ、サクラ、ヤマブキ、それにユキヤナギなどがすべて満開で、老妻ともどもあちこちでその素晴らしさに圧倒され歓声をあげたものだ。

上記の観光スポットを自家用車で移動した。山中をクネクネと走る国道53号、353号、それに17号が中心だったが、沿道の山々や集落には自然のままの大きなサクラやスイセンの群生が今を盛りと咲き誇り、国道が曲り角を超えて新たにそれらの花々が目に飛び込んでくると、老妻ともども「おお」とか「わーっ」とか思わず歓声が出たものである。

退院以降、薬との相性が良かったのか、腫瘍マーカーは月次検査ごとに下がり、体調も好調、体重も増加傾向にある。頑張った身体へのご褒美の湯旅であった。(2023年4月8日記)

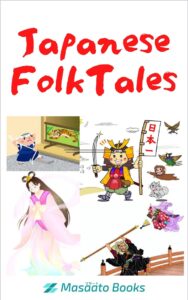

2 日本の昔話、英訳して発売 『Japanese Folk Tales』13冊目の電子書籍

『浦島太郎』や『舌切り雀』、『桃太郎』、『サルカニ合戦』、『こぶとり爺さん』、そして『天の羽衣』など、日本人なら誰でも知っている日本の昔話20話を英訳した電子書籍『Japanese Folk Tales』を、’Amazon.comからきょうから発売を開始しました。日本円で819円。ご興味のある方はぜひお求めください。

『浦島太郎』や『舌切り雀』、『桃太郎』、『サルカニ合戦』、『こぶとり爺さん』、そして『天の羽衣』など、日本人なら誰でも知っている日本の昔話20話を英訳した電子書籍『Japanese Folk Tales』を、’Amazon.comからきょうから発売を開始しました。日本円で819円。ご興味のある方はぜひお求めください。

1)出版動機、訪日客の質問に答えて

英語で観光ガイドをしていたころ、訪日客が、日本人はどうしてきれい好きなのか、礼儀正しいのか、そして治安が安全なのかなどの質問をまま受けた。

英語で観光ガイドをしていたころ、訪日客が、日本人はどうしてきれい好きなのか、礼儀正しいのか、そして治安が安全なのかなどの質問をまま受けた。

最近では、サッカー・ワールドカップ終了後の観客席のゴミ掃除などが、マスコミで国際的に話題になっている。

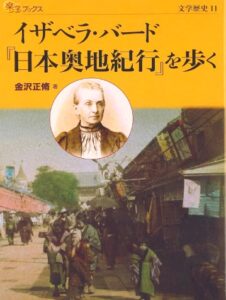

古いところでは明治11年に東北、北海道を旅行した大英帝国の旅行家、探検家、紀行作家、写真家、ナチュラリスト(wikipediaによる)イザベラ・バードも名著『日本奥地紀行』の中で同様のことを記している。

どうして日本人がそうなのか。その遠因の一つは、私たちは昔話を聞いて育ち、他の人に迷惑をかけないという、人としての基本的なことを身に着けたのではないか、と思われます。

英語を日常語にしている人たち、とくに若いお母さん方がこの本を自分で味わうとともに、自分の子どもにも読み聞かせてあげることを期待しています。

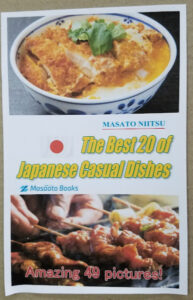

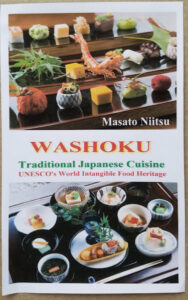

2)これまでの出版実績 和書10冊、英書3冊

これまでに電子出版した書籍は、’Amazon.com の書籍通販のサイトで「本」の分類で、著者名の「新津正人」(7冊)、「水流慎太郎」(ペンネーム、3冊)「Masato Niitsu」(3冊)【写真】で検索するとすべてリストアップされます。よろしくお願いいたします。(2023年2月27日記)

これまでに電子出版した書籍は、’Amazon.com の書籍通販のサイトで「本」の分類で、著者名の「新津正人」(7冊)、「水流慎太郎」(ペンネーム、3冊)「Masato Niitsu」(3冊)【写真】で検索するとすべてリストアップされます。よろしくお願いいたします。(2023年2月27日記)

3 曽我兄弟を偲びつつ観梅 35,000本

梅花の香りに魅かれて小田原の曽我梅林を家内と訪れた。晴天、無風、そして平日とあって観梅客は年配者が中心。若い人が醸す喧噪もなく約35,000本の満開の梅を静かに楽しめた。

梅花の香りに魅かれて小田原の曽我梅林を家内と訪れた。晴天、無風、そして平日とあって観梅客は年配者が中心。若い人が醸す喧噪もなく約35,000本の満開の梅を静かに楽しめた。

資料によれば、北条氏の時代に梅の実を兵糧用にするために曽我の地に植樹したのが起源のようだ。江戸時代には小田原城主が梅の栽培をさらに奨励したという。箱根越えの旅人の必需品(弁当の防腐、のどの渇きを癒す、健康食品)としても梅干が重宝された。

観梅もさることながら、この曽我の地は、父の仇を討たんとする曽我兄弟(兄・十郎祐成と弟・五郎時致)が雌伏雄飛を目指し青春時代を送った地である。『曽我物語』(*1、*2)に詳しい。曽我兄弟の仇討ちは、剣客荒木又右衛門の伊賀越の仇討ち、赤穂浪士と並んで三大仇討ち(または敵討*)の一つとして歌舞伎や読み物などでつとに有名である。

(*)敵討(かたきうち)または仇討ち(あだうち)は、主君や直接の尊属を殺害した者に対して私刑として復讐を行った日本の制度。武士が台頭した中世期からの慣行であり、江戸期には警察権の範囲として制度化された。

1)曽我兄弟の仇討ち、三大敵討のひとつ、誤射で父絶命

曽我兄弟の仇討ちは、もともとは兄弟の祖父伊東祐親が、一族の工藤祐経の所領を横領したことに始まっている。伊東祐親は、工藤祐経が京に出仕している間に所領を横領し、工藤祐経に嫁がせていた娘も離縁させ、別の男と再婚させた。

曽我兄弟の仇討ちは、もともとは兄弟の祖父伊東祐親が、一族の工藤祐経の所領を横領したことに始まっている。伊東祐親は、工藤祐経が京に出仕している間に所領を横領し、工藤祐経に嫁がせていた娘も離縁させ、別の男と再婚させた。

怒り心頭の工藤祐経は、伊豆国奥野の狩庭で部下に命じて伊東祐親の遠弓による暗殺を図った。しかしこれは外れ、そばにいた息子の河津祐通に当たり非業の死を遂げる。絶命した河津祐通は曽我兄弟の父親で、兄5歳、弟3歳の時であった。

夫と死別した河津祐通の妻は、曽我祐信と再婚したため兄弟は曽我姓を名乗ることになる。

その後、源頼朝が挙兵する。工藤祐経は、頼朝に仕え重用されていた。

曽我兄弟にとっては雌伏17年、源頼朝が開催した富士の巻狩の際に富士野神野にてこの仇討ちは発生した。曽我兄弟は富士野の神野の御旅館におしかけて工藤祐経を討った。

現場は大混乱となり多くの武将が負傷し、兄・十郎祐成は討たれた。弟・五郎時致は頼朝に迫ったが、翌日首を刎ねられている。

この話は鎌倉時代の史書『吾妻鏡』に詳しいらしいが、言ってみれば「事故死」した父親の仇討ちが成立するのか、とか、鎌倉幕府のクーデターのような乱闘は誰かが黒幕でいたのではないか、とか、時間があれば突っ込んでみたい話だ。

2)曽我物語とは

*1『曽我物語』は、鎌倉時代に富士野で起きた曾我兄弟の仇討ちを題材にした軍記物風の英雄伝記物語である。作者・成立年ともに不詳だが、原初形態は鎌倉時代の中期から後期にかけて成立、これが南北朝時代から室町時代にかけて発展したものと推定されている。(出典:Wikipedia)

*1『曽我物語』は、鎌倉時代に富士野で起きた曾我兄弟の仇討ちを題材にした軍記物風の英雄伝記物語である。作者・成立年ともに不詳だが、原初形態は鎌倉時代の中期から後期にかけて成立、これが南北朝時代から室町時代にかけて発展したものと推定されている。(出典:Wikipedia)

*2『曽我物語』は、建久4年(1193年)に源頼朝が富士の裾野で行った大規模な巻狩り(富士の巻狩り)の際、現在の富士宮市上井出の地で、兄・曽我十郎祐成と弟・五郎時致が父の仇である工藤祐経を討ち果たした伝説を基にしています。

事件の発端は、伊豆にある工藤祐経の領地をめぐる、工藤祐経と曽我兄弟の祖父・伊東祐親の所領争いに始まります。この争いの中で、伊東祐親の嫡子、つまり曽我兄弟の父・伊東祐泰が工藤祐経によって殺されてしまいます。当時幼かった曽我兄弟は静かに闘志を燃やしながら成長し、兄十郎が22歳、弟五郎が20歳の時、仇討ちを遂げました。

工藤祐経を討ち取った後、兄十郎はその場で討ち取られ、弟五郎は捕縛されて鎌倉へ護送される途中、鷹ヶ岡で首を刎ねられました。この鷹ヶ岡が、現在の富士市鷹岡の地であるといわれ、兄弟にまつわる史跡がこの地に数多く残されています。(出典:富士市HP)(2023年2月20日記)

【写真】江戸時代の浮世絵画家 歌川広重の描いた『曽我物語圖會』

4 朋あり遠方より来たる、また楽しからずや 【論語】

高校時代の漢文の時間に習った論語(*)のこの一節を思い出した。「朋」を「とも」と読むこともその時に知った。

有朋自遠方来、 不亦樂乎

と書く。

これは昔の学問仲間が久しぶりに自分を訪ねてくれて、往時を偲びながら一献傾けた喜びを表現したものだ。

1)義理堅い韓国人部下、辞書と筆談だけで全国を技術サービス

過日、昔の韓国人部下がコロナ禍も小康状態になったので訪日し、東京に住む彼の息子を訪ねた折に声を掛けてくれた。

過日、昔の韓国人部下がコロナ禍も小康状態になったので訪日し、東京に住む彼の息子を訪ねた折に声を掛けてくれた。

私らが在籍した会社は韓国のアシアナ航空の親会社の子会社で、日本法人、私はNo.2の職責であった。

彼はエンジニアで、従って日本語は話せない。営業系の他の駐在員は大学で日本語を専攻するなどして日本語を話す。

彼一人で日本全国の製品のクレーム問題や技術的課題を担当していた。東北でも九州でも、一人で辞書1冊と漢字筆談だけで全国を飛び回っていた。

彼と別れてかれこれ25年になるが、年に何回か電話がかかってくる。別に用事はない。私の健康を気遣ってのことだ。実に義理堅い。私より10年若いが、まるで実の弟、いやそれ以上の付き合いをしてくれている。

その彼から、私のガンを心配してくれてか、朝鮮人参の政府公認の高級6年もののエキスを土産にいただいた【写真】。

2)ガンに効く?朝鮮人参

実は、ガンで退院したときに、まず頭に浮かんだのがこの朝鮮人参のエキスであった。値段が高くてちょっと手が出ないな、と思っていただけに、これは本当に嬉しかった。

新宿で食事をした。彼が日本に赴任中は確か小学生だった息子さんは、いまや日本で起業しCEO。彼が食事をご馳走してくれた。

また、感心したことに、新宿を歩き回っている間中、彼(父親の方)は私の腕をいっときも離すことなく支えてくれた。なかなか、できることではない。

(*)『論語』は、孔子とその高弟の言行を、孔子の死後に弟子が記録した書物である。儒教の経典である経書の一つで、朱子学における「四書」の一つに数えられる。

その内容の簡潔さから儒教入門書として広く普及し、中国の歴史を通じて最もよく読まれた本の一つである。古くからその読者層は知識人に留まらず、一般の市民や農民の教科書としても用いられていた。(出典:Wikipedia)(2023年2月11日記)