このブログでは私が自分のfacebookに書いた記事の中から、文学を中心とした芸術全般に関わる記事を特集しています。

◆これまでに以下の3記事が公開されてます。

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #1

『味覚極楽』『源氏物語』『万葉集』『人知れず微笑まん』

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #2

『ガンを叩き出した男 末期ガンからの生還』『伊豆の踊り子』『早春賦』『春の海』

Masaato blog文学部、facebookに登場した名著 #3

『経盛集』『不死鳥』(巨大絵画)『伊豆の踊り子』『夜明け前』

◆好評人気読み物『NEWPORT通信』ぜひお読みください。

【contents】

1 『まきばの朝』のような朝霧

今朝は、いよいよ秋かなと思われました。

今朝は、いよいよ秋かなと思われました。

早朝散歩で訪れた市立相模原麻溝公園は、朝霧に覆われていました【写真】。

地面近くの空気が冷え、空気中の水蒸気が空気中に溶けきれなくなり、余った水蒸気がごく小さな水滴となって、空気中に漂うのが霧です。

すぐに、小学校のころ歌った『まきばの朝』という歌を想い出しました。ご存じの方もいらっしゃるでしょう。日本の文部省唱歌のひとつです。作詞者は定説として杉村楚人冠、作曲は船橋栄吉となっています。初出は1932年12月の「新訂尋常小学唱歌」です。

曲の舞台は、福島県岩瀬郡鏡石町にある岩瀬牧場とされています。同町では、本曲を町歌に相当する「町のシンボルソング」と定めています。

『まきばの朝』

1番

ただ一面に立ちこめた まきばの朝の霧の海

ポプラ並木のうっすりと 黒い底から 勇ましく

鐘が鳴る鳴る かんかんと

2番

もう起き出した小舎小舎の あたりに高い人の声

霧に包まれ あちこちに 動く羊の幾群の

鈴が鳴る鳴る りんりんと

3番

今さし昇る日の影に 夢からさめた森や山

あかい光に染められた 遠い野末に 牧童の

笛が鳴る鳴る ぴいぴいと

また、日の出(5:21)直後の森を射す光が珍しい光景を現出させていました【写真】。(2023.9.10.記)

また、日の出(5:21)直後の森を射す光が珍しい光景を現出させていました【写真】。(2023.9.10.記)

2 ロシアの狡猾と三波春夫の「シベリア抑留」

「お客さまは神様です」という文句や、1964年東京オリンピックの主題曲「東京五輪音頭」でお馴染みの演歌歌手・三波春夫に焦点を当てた『武田鉄矢の昭和は輝いていた』というTV番組を見た。

彼は関東大震災が発生した1923(大正12)年の7月に生まれた。震災はその2ヵ月後の9月に発生。

1)三波春夫はシベリア抑留者

番組では、彼がいわゆる「シベリア抑留」者(4年間)であることを何回か紹介した。しかし、いまどき、ほとんどの人は「シベリア抑留」を知るまい。

番組企画者は「シベリア抑留」の何たるかを、たとえ15秒でもいいから武田に説明させ、三波春夫はロシアという国家による、そうした非人道的強制労働体験を生き延びて、歌手になれたという紹介をすべきだった思った。

それを知っている者はこれを後世に伝えていく義務がある。で、私も書いているのだが。

私の叔父も2年間、シベリアに抑留された。父や兄がシベリアに抑留された友達も何人かいる。父や兄が帰らなかった人もいるのだ。私は第二次世界大戦の末期に生を受け、戦後、このような生々しい戦禍(この他、街頭で患者白衣で歌う傷痍軍人など)にまみれるようにして育った。

これらは間接的な戦争体験だが、私ら世代は最後の、戦争体験世代ともいえる。私らの子ども世代は、このような惨状はもう体験していない。だからこそ、我々世代は、この惨状、このロシアの出鱈目さを後世に伝える必要がある。

2)国際法違反のシベリア抑留とは

シベリア抑留とは、第二次世界大戦後の昭和20年8月26日、武装解除され投降した日本軍捕虜や民間人らが、ソ連(現・ロシア)によってシベリアなどソ連各地へ労働力として強制連行され、長期にわたり過酷な労働を強いられたこと。

シベリア抑留とは、第二次世界大戦後の昭和20年8月26日、武装解除され投降した日本軍捕虜や民間人らが、ソ連(現・ロシア)によってシベリアなどソ連各地へ労働力として強制連行され、長期にわたり過酷な労働を強いられたこと。

炭鉱や林業、建設など様々な労働を強制された。

労働条件は非常に悪く、食事も不足し、衛生環境も劣悪であった。労働時間は1日10~12時間以上で、休日もほとんどなかった。冬は厳寒に耐えなければならず、夏は蚊やダニなどの害虫に悩まされたり、感染症が蔓延(はびこ)った。

労働中や休息中にもソ連兵や看守から暴力や虐待を受けることもあった。このような過酷な労働環境により多数の死者が出た。

「スターリンへ忠誠を誓うと早く帰国できる」と噂が立ち、抑留者の中には、点数稼ぎのために仲間を告発したりつるし上げたりするなど、いじめも横行したという。

【写真出典】シベリア抑留者支援・記録センター、平和祈念展示資料館、産経新聞web。

3)抑留者数約60万人、死者行方不明者34万人

シベリアに抑留された日本人の総数は約575,000人と推定されている。そのうち約58,000人が死亡したとされている。しかし、実際の死者数はもっと多い可能性がある。

アメリカの研究者W・ニンモによれば、確認済みの死者は254,000人、行方不明・推定死亡者は93,000人で、事実上、約340,000人の日本人が死亡したという。

4)抑留期間は約10年 余りにも有名・息子の帰りを待つ『岸壁の母』

昭和20年8月15日(世界第二次大戦終了日)の後の同月26日、日本とソ連との戦闘状況もすべて終了した。にもかかわらず、武装解除され投降した日本軍捕虜らは大量に、ソ連により火事場泥棒的に「拉致」され「シベリア抑留」が始まった。プーチンはまだ生まれていない。

ソ連のしたことは「武装解除した日本兵の家庭への復帰」を保証したポツダム宣言第9項や、捕虜の扱いを定めた国際法に明確に違反していた。いま、ロシアがウクライナで展開している侵略行為も国際法に違反している。

シベリア抑留は昭和31年12月まで続いた(プーチン4歳)。最後に帰国したのは平成2年10月の2人だった。大部分の抑留者は京都の舞鶴港へ引き上げてきた。

シベリア抑留資料を所蔵する舞鶴引揚記念館(京都府舞鶴市)は2015年10月、国連教育科学文化機関(ユネスコ)による世界記憶遺産へ登録された。

引揚船で帰ってくる息子の帰りを待つ母親を歌った曲、『岸壁の母』は、あまりにも有名。

5)『ハバロフスク小唄』

同じシベリア抑留関係で『ハバロフスク小唄』というのがある。

同じシベリア抑留関係で『ハバロフスク小唄』というのがある。

ハバロフスクは、ロシア極東部の都市で、現在の人口は約620,000人、ロシア極東部では最大である。ハバロフスク地方には、番号を振られた10数カ所の捕虜収容所があった。ロシア全体でいえば、病院も含めると150か所くらいあり、そこで日本人約60万人が奴隷労働をさせられ、そのうち死者行方不明者は34万人と見られている。

いずれにしても、いまウクライナでも見られるように、ロシアの今も昔ものコスッカライ(*)やり方は看過できない。

(*)「コスッカライ」は、ずるく抜け目がない、悪賢い、ずるくてけちけちしているという意味です。類語には、狡猾、老獪、ずるい、ちゃくい、怜悧狡猾、邪知深い、ずる賢いなどがあります。

「ハバロフスク小唄」は、ハバロフスク地方にある収容所で歌われていたと言われている。作詞作曲者とも分からなかったが、抑留されていた作曲家・作詞家の米山正夫さんが採譜しており、帰還後、野村俊夫さんに作詞を依頼し、《野村俊夫作詞、米山正夫採譜、近江俊郎唄》でコロンビアからレコードの発売をしてしまった。

ということは、この歌詞で、捕虜収容所で歌うたわれていたというわけではなかった。

ところが、この曲が販売開始されてすぐに、この歌の原曲が判明した。

なんと、これはオリジナル・ソングではなく、キングレコードの島田逸平作曲、林伊佐緒唄の『東京パレード』の替え歌であったのだ。コロムビアは慌てて回収したものの、すでにヒットしてしまったあとのことであった。(2023.9.3.記)

3猛暑も地球の公転にはかなわず

1)セミも初秋の声

この夏は拙宅でもエアコンなしでは寝られない日々が続いた。

この夏は拙宅でもエアコンなしでは寝られない日々が続いた。

しかし昨夜は、エアコンを稼働させず、網戸だけで快適に就寝できた。

今朝の外気温は23℃であった。

5時半からの早朝散歩でも、夏山を歩くような清涼感が出てきた。

猛暑、猛暑とはいえ、地球は確実に公転し秋へ向かっているのを感じる。

早朝散歩は8割方森林の中で、今まではセミの鳴き声がうるさかった。最近ではミンミンゼミやアブラゼミの大合唱に代わってツクツクボウシの声が幅を利かせてきた【写真】。

2)蝉丸という盲目の歌人

セミと言えば蝉丸という歌人の歌が小倉百人一首の中にある。

『これやこの 行くも帰るもわかれつつ 知るも知らぬも 逢坂(あふさか)の関』

歌の意味は、これがあの、京から出て行く人も帰る人も、知り合いも知らない他人も、皆ここで別れ、そしてここで出会うと言う有名な逢坂の関なのだなあ、と言った感じかな。広く解釈すると、逢坂の関は出会いと別れを象徴する、人生そのものを暗示しているのだろう。

歌の意味は、これがあの、京から出て行く人も帰る人も、知り合いも知らない他人も、皆ここで別れ、そしてここで出会うと言う有名な逢坂の関なのだなあ、と言った感じかな。広く解釈すると、逢坂の関は出会いと別れを象徴する、人生そのものを暗示しているのだろう。

作者の蝉丸は、謡曲や平家物語でお馴染みだが、出自に関しては諸説の揺れ幅が大きく特定しがたい。

物乞いとするものがある一方、醍醐天皇の第四皇子とするものなどもある。また、宇多天皇の皇子敦実親王の雑色、光孝天皇の皇子とするものもある。

さらに盲であり琵琶の名手という伝承から、仁明天皇の第四宮人康親王と同一人物という説もある。琵琶の祖神として博く崇敬され、平安時代には音曲芸道に携わる芸人達が当蝉丸宮により免許を受け興行した。現在も芸能の神様として崇められている。

3)「逢坂の関」、「鈴鹿」「不破」と並ぶ三関のひとつ

「逢坂」の関は、山城国(現・京都府)と近江国(同・滋賀県)の境にあった関所。この関所の東側が東国だとされていた。伊勢国の「鈴鹿」や美濃の「不破」と並ぶ三関(さんげん、さんかん)のひとつと称される。「逢坂」は「逢ふ」の掛詞。

大津市の国道沿いに関所址の碑があり、その近くに蝉丸神社があり、同神社近くの名神高速道路には「蟬丸トンネル」がある。

******

最近では日の出が遅くなったので、県立公園では犬の散歩組の出足が遅く、今朝もワンコ連れには出会わなかった。

公園は、まだそう暑くはないが、日中の猛暑を凄ませる日差しが出ていた。(2023.9.1.記)

4 サギソウ です。散歩の途中で。

山野草のなかでも沢山の愛好者を持つサギソウ。この頃ではあまり野性のサギソウをみることはないと思う。東京の世田谷区の花、姫路市の市の花でもあるそうだ。ラン科の多年性草本。

山野草のなかでも沢山の愛好者を持つサギソウ。この頃ではあまり野性のサギソウをみることはないと思う。東京の世田谷区の花、姫路市の市の花でもあるそうだ。ラン科の多年性草本。

花の形と名前がこれほどぴったりしているものはないのではないか?

ラン科のなかでもミズトンボ属と言うのだそうだが、これは本州から九州の日当たりのよい湿原に自生している草本だとものの本にはある。全国的に分布している種類だそうだ。

東京都世田谷区の区の花のいわれは下記のとおり。

戦国時代の世田谷城で、助けを求める姫君が手紙をサギに託すが、サギは途中で射落とされ、その落ちた跡にこの花が咲いたという。(2023.8.21.記)

5 早朝の公園点描

1)6時前の静かな遊園地

「朝早くだれもいない砂浜を歩くのが好き」

「朝早くだれもいない砂浜を歩くのが好き」

水尾比呂志(*)の詩の一節だが、その森林版のような風景だ【写真】。子供たちがまだ来ない早朝の公園には朝日がほぼ横からさしている。(*)1930-2022。美術史家、民藝運動家。東大美術史学科卒。武蔵野美術大学学長。

2)やっぱりヒマワリだった

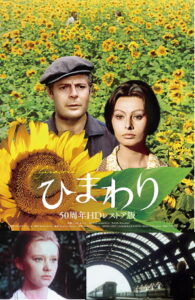

7月5日の当欄で「何の苗だろう」とご紹介したものは、やはりヒマワリであった【写真】。ソフィア・ローレン主演の映画『ひまわり』の撮影場所はウクライナであった。いまは戦場の同国に一刻も早い平和が訪れ、子供たちが安心して飛び回れることを切に祈念する。

3)二人のギタリスト

私らが散歩する相模原麻溝公園に6時前に到着すると、いつも、知り合いではなさそうな二人のギタリストが別々に練習?している。こんな早朝から毎朝練習となると、水商売系ではなさそうだ。

水商売のギタリストと言えば、私がまだ現役のころ、客人をお連れしてギターの弾き語りをする東京・赤坂のクラブへ行ったことがある。客人へのサービスもあって私が最初に『コモエスタ赤坂』を歌った。

すると、伴奏していたギタリストの兄いが「この歌はお客さんがよく歌います。でも、あなたが今までで一番上手です。私が低音部を歌いますから、もう一度歌いましょう」と言われた。気をよくした私は現場の雰囲気に乗って、彼とその歌を合唱した。

終わったら、他のお客さまからはやんやの喝采で、ギタリストの兄いも大満足、ということがあったなぁ。

4)バスケの早朝練習

公園内には最近、成人用のバスケのゴールリングが2つ新設された。私らが歩き始めるのは6時前だが、必ずいつも、2つのゴールリングを使って5~6人の青年男子が練習している。週日、週末を問わず空いているときはない。学生か勤労者かは不明だが、その後、勤めに行くのだろうか。八村君の影響かなぁ。(2023.7.30.記)

5)セミの一生と、空蝉、源氏物語

こんなところに、というようなヒマワリの苗の群生の中に、散歩中、家内がセミの抜け殻を見つけた【写真】。セミは木の枝に卵を産み付けられ、その木を下って地中で7年も過ごすという。7年の後やっと地上に出てきたら、なんと7日くらいの寿命だそうだ。酷暑とか言われるなかで、その鳴き声を「うるさい!」というのも、何かかわいそうな気がする。

こんなところに、というようなヒマワリの苗の群生の中に、散歩中、家内がセミの抜け殻を見つけた【写真】。セミは木の枝に卵を産み付けられ、その木を下って地中で7年も過ごすという。7年の後やっと地上に出てきたら、なんと7日くらいの寿命だそうだ。酷暑とか言われるなかで、その鳴き声を「うるさい!」というのも、何かかわいそうな気がする。

セミの抜け殻といえば、別名空蝉(うつせみ)だ。世界で最古、最長と言われる大恋愛小説『源氏物語』の中に空蝉という女性が登場する。それまでも持てまくってきた17歳の光源氏は、この女性に初めて振られた。

空蝉はもともと高貴な出であるが、中流クラスの子連れのショボイ男の後妻となる。光源氏は例の『雨夜の品定め』で「上流クラスばかりではなく、中流クラスにもいい女がいるぜ」という悪友の言葉に従って探し当てたのが空蝉であった。

光源氏は彼女の寝所に忍び込むのだが、彼女は彼が自分に焚き込んだ香に気が付き、上衣をセミの抜け殻のように残して難を逃れたのであった。なぜ、彼の香に気が付いたかというと、1回目は仲良くされちゃったんだよね、確か。

『源氏物語』は好きだけど、原文を読み解く教養が十分でないので、現代語訳を、最初に瀬戸内寂聴、そして田辺聖子、最後に濡れ場が艶っぽく訳されているというので円地文子のものをも手にした【写真】。耽読していた当時が懐かしい。(2023.7.26.記)